Link auf die Ergebnisse beim DSB

Bericht von der Deutschen Blitzmannschaftsmeisterschaft 2019 in Gladbeck

Dirk Paulsen

Fast unmittelbar nach der Heimkehr von diesem „Großereignis“ verspürte ich bereits den gewissen Drang, die Geschehnisse im geschriebenen Wort festzuhalten. Es war in diesem Falle tatsächlich so, dass sich etliche Eindrücke dazu anboten, auf diese Art, auch für andere Interessenten, festzuhalten. Zugleich natürlich, wie man von mir gewohnt sein dürfte, unvermeidlich: eine recht erhebliche Vielzahl der üblichen philosophischen Überlegungen, wobei das Adjektiv „philosophisch“ ein wenig dick aufgetragen sein dürfte. Dennoch lohnt es aus meiner Sicht, sich bereits mit den Vorgeschehnissen sowie daraus sich ergebender Vorüberlegungen zu befassen. Immerhin könnten derartige dazu beitragen, mit etwas mehr System an eine solche Sache heranzugehen?

Mit „Vorgeschehnissen“ könnte man prinzipiell die Qualifikation über Berlin und die Norddeutsche mit einbeziehen, welche erforderlich waren für den SC Kreuzberg, da keinerlei Vorberechtigungen erfolgt waren. In Berlin traten wir wohl in der Besetzung 1 Lerch (14/20) – 2 Paulsen (15/20) – Moritz (15/20) – Lehmann (14/20) und erspielten mit der sehr homogenen Mannschaftsleistung den Titel „Berliner Mannschaftsblitzmeister 2018“. Dies berechtigte zur Teilnahme an der Norddeutschen Mannschaftsblitzmeisterschaft im Jahre 2019. Zu jener traten wir an in der Besetzung 1 Lerch – 2 Glantz – 3 Thesing – 4 Paulsen. Hier sind weder vom Ausrichter (SW Lichtenrade) aufgezeichnet noch erhielt ich die von Mannschaftsleiter Philipp Lerch aufgezeichneten und angefragten Einzelergebnisse. Wie ich in Gladbeck erfuhr, hatte ich wohl 19.5/29 und Robert 19/29. Philipp an 1 einen etwas schwereren Stand, Matthias sicher ein solides Ergebnis, welches mir unbekannt ist.

Kurios war der Schluss der Norddeutschen, als wir nämlich mit SF Schwerin ziemlich gleichauf lagen, diese mit einem Schlussrundensieg aber doch die Nase hauchdünn vorne hatten, jedoch, als ich eine der letzten Partien deren Kampfes ansah mir Christoph Wolf von Schwerin gegenüber trat und meinte: „Ist egal, wie die Partie oder der Kampf ausgeht: wir sind beide dabei, da die Schachfreunde bereits vorberechtigt für die Deutsche sind.“

Wie auch immer man nun meine eigene Freude darüber bewerten mag: der 8. Platz, welchen wir erzielten, reichte aus, um zur Deutschen fahren zu dürfen. Als mich nun die Mannschaftskameraden direkt danach zwecks Begehung der Feierlichkeiten ansprachen, blieb ich eher zurückhaltend und blieb einem Mannschaftsessen fern – sofern eines stattgefunden hätte. Aber nicht etwa, weil ich meine Mannschaftskameraden nicht mochte oder nicht zufrieden mit Geleistetem gewesen wäre: a) fand ich dies keinen besonderen Grund zum Feiern und b) sind normalerweise derartige Wochenendtage bei mir arbeitsmäßig gut gefüllt und ich hatte genug zu Hause nachzuarbeiten.

Dennoch wurde ich gefragt, ob ich denn nun zur Deutschen fahren würde. Nun stritten bei Beantwortung dieser Frage ein paar Seelen in meiner Brust. Es ist sicher eine längere Fahrt und es sind nur ein paar Blitzpartien, für welche man diese in Kauf nehmen müsste. Ich hatte auch schon einige Male teilgenommen und nicht so überragend tolle Erinnerungen daran, meist vor allem wohl wegen Perspektivlosigkeit. Man ließ sich von ein paar turmhoch überlegenen Gegnern tüchtig das Fell gerben und spielte lediglich eine Statistenrolle. Gegen etliche Gegner hatte man sicher eine Chance, aber als Traumziel ließen sich wohl bestenfalls 50% anvisieren – was zugleich für die Mannschaft galt.

Nun gilt auch für mich natürlich gerne mal die olympische Idee, die da lautet „dabei sein ist alles“ und zugleich könnte man bei anderen Veranstaltungen ja auch nicht in Anspruch nehmen, einen ersten Platz – wie wir in Berlin – anzupeilen, ohne, dass sich dort ebenfalls ein paar vielleicht uns unterlegene Mannschaften einfanden, welche eine ähnliche Rolle spielen würden wie wir bei der Deutschen. Also: das Gesamtkonzept funktioniert nur, wenn es auch Teilnehmer gibt, welche sich damit arrangieren können, unter der 50% Marke zu landen, damit andere darüber eingehen könnten – und dies nicht eine Folge von Zufälligkeit sondern von handfesten und sogar im Schach messbaren Spielstärkeunterschieden ist. Übersetzt könnte man auch sagen: jeder muss sich damit anfinden, irgendwann an seine Grenzen zu stoßen und sollte sich damit abzufinden bereit sein.

Der Austragungstermin lag ziemlich günstig für mich. Immerhin rollt im Juni der Fußball nur noch sehr sporadisch. Ich habe sozusagen Urlaub, wobei ich die freien Wochen keineswegs an den Stränden von Rio de Janeiro oder etwa auf den Bahamas verbringe, vielmehr brav hier zu Hause sitze und versuche, ein paar andere Projekte – wie beispielsweise das Schreiben – voranzubringen.

Bezüglich der Aufstellung gab es noch den Aspekt, dass sich bereits vier Interessenten eingefunden hatten, welche alle eine natürliche Berechtigung hatten. Diese waren Philipp Lerch, Robert Glantz, Matthias Thesing und Aron Moritz. Jeder von ihnen hatte seinen Beitrag geleistet, entweder in Berlin oder in Norddeutschland oder gar bei beiden Turnieren.

Dies war für mich einerseits eine Erleichterung, da nun die Teilnahme sicher nicht von meiner Zusage abhinge, andererseits in gewisser Weise eine Belastung. Immerhin auch in dem Sinne, dass ich der einzige wäre, in wessen Fahrzeug man eventuell fünf Personen verstauen könnte und so wohl einige Kosten sparen. Andererseits war es eben so, dass ich noch nie bei einem Mannschaftsblitzturnier oder auch Mannschaftsschnellturnier teilgenommen hatte, in welchem mehr Spieler als Bretter am Start waren. Das lag mir einfach nicht. Ich hatte (und habe) kein Bedürfnis nach einer Spielpause, möchte aber zugleich auch Niemandem im Wege stehen. So schrieb ich, als eine kurze Antwort auf die Anfrage, dass ich, falls wir zu fünft fahren würden, dann lieber jede Runde AUSSETZEN würde, anstatt, wie mir sogar angeboten wurde, jede Runde SPIELEN zu dürfen.

Wie auch immer hieß es nun, ganz lapidar, dass man sich schon einigen könnte und dass meine Teilnahme gerne gesehen würde. Ich sagte also zu, die Details über die Aufstellung würden dann vor Ort geklärt werden. Bitte schön, einverstanden. Ich stehe gerne als Fahrer zur Verfügung, ebenso mein Fahrzeug als Transportmittel.

Die Verabredung zur Abfahrt gestaltete sich eigentlich nicht so arg schwierig, da, Richtung 7.6., immer mehr Anfragen bei mir eingingen und ich bestimmte: 16 Uhr vor dem Belmont. Als nun Matthias Thesing nachfragte, warum so spät, versuchte ich tatsächlich am 7.6., die Zeit vorzuverlegen, in seinem Sinne aber auch, da es mir selbst nicht schwerfiele. Dies nun wiederum stellte sich als gewisse Hürde heraus. Nicht nur, dass man nicht mal eben so drei andere Spieler überhaupt ans Telefon – oder in der von Philipp ins Leben gerufenen WhatsApp Gruppe „DBMM“ ins Gespräch – bekäme, nein, sobald man eine alternative Zeit aufruft, heißt es: „Dann wäre aber 15 Uhr besser“ oder aber auch letztendlich ein „ich schaffe es erst um 15:15“. Dennoch sollte es nun 15:15 werden, wobei Aron es dann nicht einmal ganz bis dahin schaffte, insofern also mit der letztendlichen Abfahrtzeit von 15:30 nur eine halbe Stunde herausgeschlagen war, was, für diesen Aufwand, ein kaum noch lohnender Gewinn war.

Ich hatte Robert in Zehlendorf eingesammelt, anschließend Philipp in der Lietzenburger, während Matthias nur einen Steinwurf entfernt vom Belmont wohnte – was sogar den Ausschlag für den Treffpunkt gab –, nur Aron musste die wenigen Meilen ab Prenzlberg selbst bewältigen.

Dennoch musste man am Freitag natürlich auf der Autobahn mit einem gewissen erhöhten Reiseverkehr rechnen, aufgrund des Pfingstwochenendes, welcher sich jedoch vor allem innerstädtisch recht ordentlich bemerkbar machte, nicht so sehr mehr nach dem Überschreiten der Stadtgrenzen. Die Reisezeit war mit etwa sechs Stunden anzunehmen, aufgrund der Distanz zum Hotel von etwa 550 Kilometern und der logischerweise doch leicht erhöhten Verkehrsdichte, auch eingedenk der bevorstehenden mindestens zwei Pausen, aber dennoch hielt der Terminplan sehr, sehr ordentlich. Ebenfalls hatte ich mich bei Matthias versichert, dass er über einen Führerschein verfügte, was er nicht nur bestätigen konnte, sondern, ab etwa der Hälfte der Strecke, auch das Steuer übernahm und mit einem sehr soliden Fahrstil das Auto zielsicher nach Mülheim an der Ruhr zum Raffenberger Hof bugsierte. Die wenigen Gegenstimmen im Auto, welche für eine frühere Restaurantwahl plädierten, wurden von mir mundtot gemacht. 21:41 war die Ankunftszeit und, obwohl Moritz wohlerwogen meinte, dass in solch kleinen Ortschaften oftmals bereits um 22 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden, war diese Uhrzeit ja noch nicht erreicht.

Als wir nun eintraten war zwar eine durchaus charmante Dame an der Rezeption, welche gleichzeitig als Tresen diente, hatte aber für uns dennoch nur die bedauernde Worte parat: „Tut mir leid, der Koch ist schon außer Haus, es ist nur noch ein Hilfskoch da. Außerdem haben wir schon seit 21 Uhr geschlossen, wie auch jedes andere Lokal hier. In Mülheim ist das nun mal so, wenn Sie ein Stück weiter fahren würden, nach Duisburg zum Beispiel, da könnten Sie noch was finden, hier und in der Nähe ist nichts.“

Ob es nun ihr Herz war, welches unweigerlich weich wurde angesichts der offensichtlich ausgehungerten Angereisten oder ob ich persönlich mit ein paar witzigen Bemerkungen beitrug (im Beispiel: ich fragte, ob sie nicht selbst kochen könne? Als sie dies verneinte, entgegnete ich, zur allgemeinen Belustigung : „Schade, ich war gerade dabei, meinen Heiratsantrag auszuformulieren, aber unter diesen Umständen muss ich wohl davon absehen.“). Jedenfalls bat sie uns, zunächst einzuchecken, versprach dann, mit dem Koch zu sprechen, lächelte fortan noch freundlicher und meinte, es wäre für jeden auch noch ein Getränk drin.

Wir checkten ein, gingen kurz auf unsere Zimmer und kehrten alsbald zurück. Da sie nun die Frage stellte, ob wir Schnitzel mochten, ging ich davon aus, dass dies dem Koch die geringsten Schwierigkeiten bereiten würde und ließ mich folglich darauf ein. Von Schachspielern begleitet musste man nun doch fürchten, dass sich einige lieber zunächst die Speisekarte ansehen würden, ob sie nicht vielleicht ein paar in Urauerochsfett gebratene, eingelegte Schweinskaldaunen finden würden, aber, nach kurzem Zögern ließen sich alle auf das Schnitzel ein. Ob nun als Wiener Schnitzel oder einfach nur als Schnitzel: ich vertraute mich der Bedienung willenlos an: ich nehme Schnitzel, in der Hoffnung auf eine beliebige Beilage. Als Getränk wählte ich ein Bier, fragte aber nach, ob sie eventuell auch Flaschenbier hätte oder möglicherweise doch noch ein zweites zu zapfen bereit wäre? Sie meinte, in der Flasche gäbe es nur Weizenbier, aber sie würde gerne noch eines oder gar zwei für mich bereitstellen und meinte sogar, sie würde auch unseretwegen gerne etwas länger bleiben?! Wir könnten jedenfalls hier unten sitzen so lange wir wollten.

Während des Essens kam nun zur Sprache, wie wir die Rotation durchführen wollten? Vier andere Mitspieler – etwa fünf unterschiedliche Meinungen. Allein deshalb, weil sich der eine oder andere noch gar nicht sicher war, wie man es machen könne? Ich ließ alle vier geduldig die Meinungen austauschen, erwartete aber keine Einigung in dem Sinne: wir machen es so und alles ist gut, alle Ansichten unter einen Hut gebracht, kein Problem.

Genauso also, wie ich es erwartet hatte: es ist kompliziert. Soll man nach Form gehen? Soll man nach dem aktuellen Gegner gehen? Soll man nach einem festen Prinzip vorgehen, damit jedoch möglicherweise die Aussichten bereits per se verringern, da man von guter Leistung keinen Gebrauch mehr macht? Soll man vor jeder Runde eine Umfrage starten, wer sich gerade nicht so fühlt oder jetzt mal eine Pause braucht? Sollte ein Einzelner die Entscheidungen fällen und damit womöglich tonnenweise Unmut auf sich ziehen?

Nun ergriff ich also als Letzter das Wort und rief den schon lange von mir so vorbereiteten Vorschlag auf den Plan: „Ihr spielt, ich schaue zu.“ Selbst wenn vielleicht Überraschung oder auch kurzes Gegenargumentieren: genau so wollten wir die Sache angehen. Allerdings meinte Matthias dann, dass ich doch eventuell für einen Einsatz bereitstehen würde? Ich antwortete, dass ich noch nicht sicher wüsste, wie ich mich während des Turniers beschäftigen würde. Ob ich ständig am Brett bei uns, ob ich vielleicht woanders schauen wollte, bei ein paar Hochkarätern, ob ich vielleicht sogar eine Weile ganz außerhalb des Areals wäre: da könnte ich noch nichts Verlässliches zu sagen, dass müsste ich vor Ort sehen und entscheiden.

Etwa um Mitternacht löste sich die Runde auf. Die charmante Dame hatte, wohl aus Langeweile oder aus tatsächlichem Interesse, einmal kurz das Wort „Schach?“ ausgerufen, als sie vorbeikam, aber wir Schachspieler haben dann doch schachspielertypisch reagiert und sie nicht recht integrieren können, anstatt dessen das durchaus spannende, für sie jedoch vermutlich in seiner Spannung nicht zugängliche, Turmendspiel weiter analysiert. Mein plumper Spruch, ob ihr Mann vielleicht verreist wäre, fand auch nicht den rasenden Anklang, wobei dieser lediglich so zu verstehen gewesen wäre, dass sie doch sicher daheim erwartet würde, falls sich der von mir vermutete Ehemann nicht auf Reisen befände?

Die Nachtruhe verdiente ihren Namen nicht so ganz, wie wir, beim Zusammentreffen am Frühstückstisch ziemlich unisono bestätigen konnten. Philipp und Aron hatten sich ein Zimmer geteilt – von mir so bestimmt, da ich meinte, fraglos die Jüngsten wären die Auserwählten –, und sie hätten sich sowohl mit dem Schlaf als auch mit dem Schnarchen ein Stelldichein gegeben, was dann beiden zu maximal vier Stunden verholfen hätte. Auch Robert und Matthias hatten zumindest nicht durchgeschlafen und bei mir war es wie üblich: ein paar Stunden vielleicht, mit viel Wälzen und permanentem Halbschlaf, ab 4:09 – es wurde einfach nicht hell so tief im Westen, wo die Sonne nicht nur verstaubt, laut Grönemeyer, sondern sich auch später am Morgen erst am Himmel zeigt, da sie nämlich im Osten, also ganz weit weg, aufgeht – ging es abwechselnd mit Sudoku lösen, am Handy spielen und ab und an einem Toilettengang weiter, wobei zugleich der sehr kräftige Wind, die plötzlich hereinbrechende Kälte, die knarrenden Dielen und ein wackelnder Schrank einen erheblichen Beitrag zur Ruhestörung leisteten, aber tatsächlich bin ich wohl gegen 6 Uhr noch einmal richtig eingeschlafen, war aber kurz nach 7 Uhr wieder wach und verbrachte die Zeit bis Frühstücksbeginn – der war für 8 Uhr frühest möglich ausgerufen – erneut mit dem Sudoku und späterem Duschen sowie Sachen zusammen packen und auf die Uhr starren. Immerhin hatte ich Geräusche auf dem Flur gehört und hatte gewissen Anlass, diese einem Teamkollegen zuzuordnen, da das Hotel nämlich nur etwa über neun Zimmer insgesamt verfügte — ich hatte Zimmernummer 9, welche sich am hinteren Ende im obersten, also dem zweiten, Stockwerk befand.

Als ich schließlich kurz nach 8 Uhr die Treppe mit gepackter Tasche verließ und den Frühstücksraum – einheitlich mit jenem, welchen wir um Mitternacht verlassen hatten – betrat, sah ich zwar dort schon zwei Personen sitzen, jedoch keiner der beiden hatte Ähnlichkeiten mit einem Schachspieler, weder einem mir bekannten noch ansonsten irgendetwas schachspielertypisches an sich. Da das Hotel etwa 20 Kilometer vom Spielort lag, war kaum damit zu rechnen, dass es andere Schachspieler ebenfalls zur Unterkunft gewählte hätten. Von Mannschaftskameraden fehlte jegliche Spur. Auch das bin ich natürlich gewohnt: immer als Erster dort.

Das Sudoku hatte ich weder gelöst noch tief in der Tasche verstaut. So verbrachte ich die nächste halbe Stunde mit diesem, einer Tasse Kaffee und einem Brötchen. Das Buffet war so weit ok. Auch ein hartgekochtes Ei war darunter. Der Lösung des Mind Bending Killer Sudoku kam ich noch nicht ganz auf die Schliche. Endlich kam Matthias hinzu, bald auch alle anderen – keine Frage: Robert zuletzt – und wir konnten die nächtlichen Erfahrungen austauschen. Robert machte mich auf meine offenstehende Tür aufmerksam, wohl in Sorge um meine Sachen und einen Eindringling, der sich unbemerkt einschleichen und etwas entwenden könnte? Die Idee, sein Zimmer ebenfalls vor Verlassen zu räumen war ihm wohl nicht gekommen? Immerhin hätte man sich einen Treppenganz ersparen können. Andererseits vielleicht die Überlegung: so lange ich noch nicht geräumt habe steht mir immerhin eine eigene Toilette zur Verfügung?

Für 10 Uhr war Aufbruch geplant, um 10:45 sollte man in der Gladbecker Stadthalle sein, um 11:30 jedoch erst Turnierstart. Allerdings ist für einen derartigen Anlass eine großzügigere Zeitplanung sehr wohl angebracht. Irgendjemand kommt anscheinend immer zu spät, aber auch sonst ist es die Vielzahl der Spieler, Meldungen, Mannschaften, die zu registrieren sind, so dass man nur auf diese Art einen pünktlichen Turnierstart erwarten könnte. Dem vorzugreifen: es gelang hier tatsächlich, fast exakt um 11:30 die Uhren in Gang zu setzen.

Wir erreichten das Ziel um 10:42. Selbst die Parkplatzproblematik, vom Veranstalter vorher angemerkt, mit einer angebotenen Ausweichmöglichkeit, betraf uns – dank der gut geplanten Anreise mit geringfügig überpünktlicher Ankunft – nicht.

Bereits vor dem Turniersaal, aber noch mehr innerhalb, traf man diesen und jenen, immerhin haben Matthias und ich doch schon häufiger mitgespielt aber auch eine längere Vergangenheit, unter anderem in der ersten Bundesliga oder allgemein bei höherwertigen Veranstaltungen, so dass sich ein Teil der Freude immer auf das eine oder andere Wiedersehen – viele davon überraschend – mit bezieht.

Die üblichen Vorreden wurden gehalten. Der den Bürgermeister vertretende war schon ein recht gekonnter Redner, dem es immerhin gelang, die Geschichte von Gladbeck so plastisch zu erzählen, dass ich mich noch immer daran erinnern kann. 100 Jahre Bergbau, die erste Zeche 1871, die letzte 1971, dem hätte man die Existenz und den Aufschwung der Stadt zu verdanken und so weiter. Den Applaus hatte er sich verdient.

Als der Vorsitzende des Ausrichtervereins übernahm wurde es eher eine der üblichen Reden, die keinerlei Erinnerungswert hatten. Immerhin aber: er hat am 8.6, also genau am Tag der Veranstaltung, Geburtstag. Vielleicht dies mit ein Grund, die Veranstaltung hier an Land zu ziehen?

Pünktlicher Start also um 11:30. Ich schaute bei unserer Mannschaft zu. Dieses Prinzip hielt ich ziemlich lange bei, wählte mir immer ein Brett aus und schaute nur diese eine Partie. Hier stellt sich allerdings schon eine weitere der philosophischen Fragen: ist die Beobachtung einer Partie für den Spieler eine Beeinträchtigung oder ist sie hilfreich? Nun hängt dies sicher mit den Spielstärkeverhältnissen zusammen. Aber erstmals fiel mir selbst das gewisse Problem daran auf, als ich 1974, mit 15 Jahren, in einem Jugendturnier spielte und ein hochwertiger Offizieller vorbei spazierte. Auf einmal stieg die Anspannung, wusste man nicht mehr genau, wohin schauen und worüber nachdenken. Würde er meine Stellung als günstig bewerten, erkennen, dass ich eine Menge richtig gemacht hatte, dass hier ein Talent zur Förderung stünde oder dass ich durch das Sieb gefallen wäre? Abhängig vielleicht von meiner nächsten Zugentscheidung oder dem Ausgang der Partie? All dies Gedanken, die für mehr ausgeschüttetes Adrenalin sorgten – aber zu meinem Vorteil?

Auch heute und allgemein beim Beobachten von Partien habe ich oftmals den Eindruck dass sich der Beobachtete kurz umschaut. „Schaut der jetzt bei mir zu?“ Zugleich der nachfolgende Eindruck, dass die Anspannung steigt. Andererseits aber oftmals gefolgt von dem Eindruck: was für ein schwacher Zug. Alles nur meinetwegen? Angesprochene Spieler haben dafür nur diffuse Antworten parat: „Ist mir egal, wer zuguckt“ oder auch „ich fokussiere mich mehr“ bis hin zu „kann schon sein, dass ich irritiert bin“. Jedenfalls könnte ich dem Gedanken „das irritiert schon etwas“ mit am meisten abgewinnen. Jeder Leser möge sich vorstellen: es schaut plötzlich Magnus Carlsen bei ihm aufs Brett? Man möchte entweder gar nicht mehr ziehen oder die Hände über die Stellung halten, weil man genau weiß, wie blöd die Stellung für ihn aussehen muss und inwieweit die Fehlstellung auch nur eines einzelnen Bauern auf vorherige Fehler hindeutet.

Ich ließ mich aber nicht abhalten, trotz dieser gewissen Sorge, versuchte aber, mich oft möglichst unmerklich auf Distanz oder im Hintergrund zu halten. Nach der Partie haben wir ab und an über Möglichkeiten gesprochen, aber nie, dass sich der Angesprochene kritisiert zu fühlen hätte. Außer das eine einzige Mal, nachdem Aron seine erste Niederlage – in Runde 7 – kassierte und ich nachher eine Verbesserung vorschlug, was er mit „das hilft mir jetzt auch nicht, Dirk“ kommentierte. Es war meinerseits natürlich hier nicht kritisch gemeint, eher im Sinne von bedauernd, aber verständlich auch, dass er so reagierte und für den Moment nicht zugänglich war.

Das Problem, welches sich mehr und mehr bemerkbar machte, war das ständige Stehen. Weder meine Kondition noch mein Rücken machten das ausreichend lange mit. Es gab keinen einzigen Stuhl in der riesigen Halle, welcher für einen Zuschauer vorgesehen wäre. Selbst außerhalb der Halle gab es nur wenige Sitzmöglichkeiten. Ich nutzte also die kurzen Momente zwischen den Runden, um mich auf einen freien Platz zu setzen, welcher sonst nur für Spieler vorgesehen war. Vom Angebot der Wasser- und Kaffeeversorgung machte ich allerdings Gebrauch, welcher strikt für Turnierteilnehmer reserviert und gratis im Turniersaal angeboten war. Ich gab mich mit einer gewissen Berechtigung als einen solchen aus. Gefragt hätte aber selbst bei gänzlich Unbeteiligten wohl kaum jemand?

Als es auf die Mittagspause zuging – nach der zwölften von fünfundzwanzig Runden angesetzt – meldete sich Philipp zu Wort. „Ich spiele noch zwei Runden, dann setze ich zwei Mal aus. Du spielst doch, Dirk?“ Ich würde schon, klar, war ja so abgemacht und ich war immer dort, also kein Ausflug in den Duisburger Zoo – wie Matthias spaßeshalber vorschlug, als ich die Beschilderung zu jenem anmerkte.

Nur hatte Philipp wohl nicht gemerkt, dass genau nach diesen zwei Runden die Mittagspause ohnehin fürs Verschnaufen vorgesehen war und er danach, mit frischen Kräften, ans Werk gehen könnte?

Blick in den Turniersaal, vorne mit dem Rücken zur Kamera Brett 4 bis 1 vom SC Kreuzberg: Aron Moritz, Matthias Thesing, Robert Glantz, Philipp Lerch

Blick in den Turniersaal, vorne mit dem Rücken zur Kamera Brett 4 bis 1 vom SC Kreuzberg: Aron Moritz, Matthias Thesing, Robert Glantz, Philipp Lerch

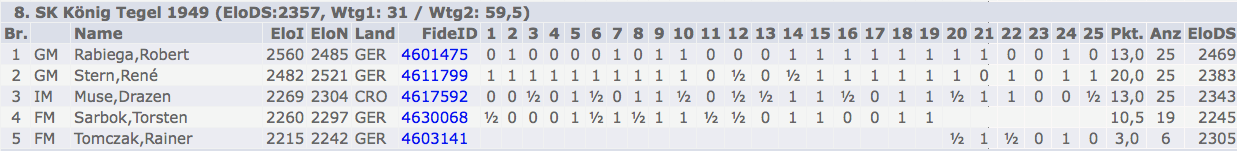

Falls man sich sonst ein wenig mehr für das Turnier und das Drumherum interessierte: alle Berliner Mannschaften taten sich recht schwer. War es die stärkere Besetzung der Gegner oder die schwächere Besetzung bei ihnen? Ein Gespräch mit Mannschaftsleiter Rainer Tomczak von König Tegel ergab: mit Torsten Sarbok anstatt Mladen Muse wären sie hier doch etwas schwächer als bei der Norddeutschen – ohne Torsten damit irgendwie abwerten zu wollen. Ein starker, verlässlicher Spieler auf diesem Niveau, wie er oft genug nachweisen konnte. Dass Tegel aber eine Weile lang sogar hinter uns lag? Auch hier hatte Rainer für mich, zwischen zwei Runden, die Antwort parat: „Weißt du, wer bei uns die Schwachstelle ist?“ Und er hielt dabei das Scoresheet bedeutungsschwanger hinter seinem Rücken, mit einem gewissen Lächeln, aufrund der bereiteten Überraschung: Großmeister und überragendes Brett 1 bei König Tegel, welcher schon so oft für sensationelle Ergebnisse ebendort gesorgt hatte, war mit 1 aus 6 gestartet!

In einer umkämpften Partie gegen Philipp Lerch konnte er immerhin die siebte Partie für sich entscheiden, um dennoch, nach der Gratulation von Philipp, noch immer fassungslos und Kopf schüttelnd vor sich hin zu murmeln: „1 aus 6.“ Die Begegnung mit Rainer war also vor der Runde alles andere als Zufall: wir mussten die Klingen kreuzen. Rainer hatte, vor dem Turnier, der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass Torsten möglichst stark spielen solle. Ansonsten müsste er nachher noch ran…. Nun, ganz gewisse Spekulationen hegte ich, dass er doch die gewisse Hoffnung hegte, dass mal einer der vier „Gesetzten“ an ihn heranträte mit der Bitte, ihn zu ersetzen. Tatsächlich brachte es Rainer am Ende auf sechs Einsätze und erzielte dabei ordentliche drei Punkte.

Auf der Heimfahrt kam einmal die Frage auf, wie sich wohl Robert abschließend geschlagen hätte? Ich meinte, dass er sich bestimmt stabilisiert und irgendwann eine Siegesserie gestartet hätte. Tatsächlich brachte er es einmal auf 8 aus 8 hintereinander, blieb allerdings am Ende mit 13 aus 25 zwar über 50% aber doch weit hinter eigenen Erwartungen und Ansprüchen zurück. Kein einziges Remis mögen andererseits darüber Auskunft verschaffen, in welche Stimmung er geraten war. Zumindest so: kompromisslos. Am Ende stand ein 8. Platz zu Buche. Da sprang, in ähnlicher Besetzung, auch oft schon mehr bei raus.

Auch die Schachfreunde konnten kaum je an vorherige Erfolge anknüpfen und sich schwerlich über die Mittellinie – die 50%-Marke – bewegen. Sowohl Lars Thiede (4) als auch Rainer Polzin (3), hatten zwar am Ende über 50% aber sicher in Vorgängerjahren auch schon deutlich bessere Ergebnisse erzielt.

Lag es nun an einer überragenden Besetzung des Turniers? Das kann man so kaum sagen. Man spürte zwar häufig genug, dass einem hier Großmeister gegenübersaßen, aber bekannte Gesichter blieben rar. Natürlich waren die deutschen Hoffnungsträger aus Deizisau allesamt bekannt – 1 Andreas Heimann, 2 Dmitrij Kollars, 3 Matthias Blübaum, 4 Vincent Keymer – aber diese Mannschaft war zugleich die eine Ausnahme und es auch kein Wunder, dass man die vier Spieler kannte. Am Ende der zweite Platz für diese Truppe, was natürlich noch immer ein sehr gutes Ergebnis war.

Kurz noch einmal zurück zur Mittagspause: es wurden Coupons ausgegeben und draußen ein leckeres Mahl bereitet, mit Spätzle und zwei wählbaren Soßen dazu. Angemerkt wurde, dass die Mannschaftsleiter einen fünften Coupon erhielten, sofern sie nach einem fragten – logisch darauf aufbauend, dass sicher einige Mannschaften zu viert angereist waren und kein Bedarf für einen fünften Coupon bestand. Die Austeilung der Coupons gestaltete sich trotzdem etwas schwieriger als geplant, so dass es denn doch zu kleineren Verzögerungen kam. Dennoch saßen wir nach der zwölften Runde gemeinsam an einem Tisch, für die geplante runde halbe Stunde.

Ich ließ mich überraschen, inwieweit nun die Auszeit Gültigkeit hatte. Allerdings wurde ich zu Runde 13 unweigerlich ans Brett gerufen. Der Grund aber jener: Robert war nicht aufzutreiben, Philipp musste so oder so spielen. Also mein erster Einsatz direkt nach der Mittagspause. Ich war jedoch sehr dankbar dafür. Obwohl ich jetzt wohl doch wieder für eine halbe Stunde hätte stehen können. Die Partie lief recht glatt und einseitig und mündete in einem vollen Punkt, welcher in dem Kampf allerdings der einzige blieb. Vor allem deshalb, weil es zu einer unter kuriosen Umständen verlorenen Partie von Matthias kam. Über diesen „Streitfall“ möchte ich im Anschluss ein wenig plaudern, wobei ebenjener vielleicht sogar den Hauptausschlag für die „Schreibwut“ gab.

Philipp machte nun seine Pause und ich spielte schon wieder. Ein weiterer Sieg, diesmal begleitet von einem Mannschaftserfolg. Nun setzte ich wieder brav aus und es gab zwei Niederlagen für das Team, wobei die Gegner ziemlich hochwertig waren, also es lag nicht an mir oder, umgekehrt, ich hätte sicher auch verloren. Nur machte danach Aron seine Pause und überließ mir die Verantwortung. In der nächsten Runde konnte ich zwar mit Dame gegen Turm nicht gewinnen – ohne Bauern – sondern taumelte ins Patt, aber das Remis ergab in der Endabrechnung: drei Remis, ein Sieg (Matthias), erneut ein Mannschaftserfolg.

Die nächste Partie spielte ich wieder – für Aron – und spielte die Eröffnung sehr stark, hatte Vorteil. Dann ein paar Ungenauigkeiten, der Vorteil wechselte. Ich rettete mich in ein Turmendspiel mit Minusbauern, welches mein Gegner nach etlichen technischen Wacklern, dennoch zum Sieg führte. Er spielte nicht gut. Blick im Anschluss auf das Rating: da standen 2514? Das konnte doch nicht sein?

Nun gut, ein Remis hätte schon zum 2:2 gegen Tostedt gereicht, ein Sieg zum Sieg. Aron hatte die Partie wohl verfolgt, mir „Mut“ zugesprochen – als Retourkutsche? – dass er wieder spielen würde, wenn ich noch eine verlöre. Gesagt – getan. Eine chancenlose Niederlage gegen eine 2295 – immerhin ein 2:2 für die Mannschaft, dank Robert und Matthias.

Also wieder Pause für mich. Allerdings nur für zwei Runden. Danach machte Matthias Pause und hielt diese durch für die letzten vier Partien. Vermutlich, weil Aron und ich alle vier gewannen? Offensichtlich: keine einzige Teamniederlage in der Phase und somit ein Klettern in der Tabelle von 23 auf 18.

Nun, ganz ohne Selbstbeweihräucherung geht es wohl nicht: mein persönliches Ergebnis mit 6.5/9 recht ordentlich und in Kämpfen mit meiner Beteiligung für die Mannschaft immerhin 5—2—2. Das hört sich natürlich gut an, muss aber relativiert werden durch die Gegnerschaft, welche nicht das Topniveau in jener Phase hatte. Landau (am Ende auf 22), Mülheim (am Ende auf 11), Aachen (am Ende auf 15), Tostedt (am Ende auf 4), Eppingen (am Ende auf 9), Bayern München (am Ende auf 7), SF Brackel (am Ende auf 20), Hofheim (am Ende auf 21), Elbe Magdeburg (am Ende auf 25) waren sicher unterdurchschnittliche Gegner. Immerhin sprachen mit Aron und Robert zwischendurch in gewisser Weise ein Kompliment aus, indem sie meinten: „Hättest du mal von Anfang an gespielt…“, worauf ich erwiderte „Ja, nicht auszudenken, dann wären wir vielleicht Sechzehnter geworden und in Berlin hätte es einen Autokorso gegeben bei unserer Heimkehr. Innenstadt gesperrt, Fahnen geschwenkt, Potsdamer Platz komplett dicht: „Kreuzberg 16. bei der Deutschen Meisterschaft!!!“. So konnte man zwischendurch für Heiterkeit sorgen.

Für König Tegel gab es am Ende Platz 8.

René stark, Robert weit unter Erwartung und Anspruch, auch Drazen sicher nicht zufrieden, Torsten und Rainer solide, aber auch nicht mehr.

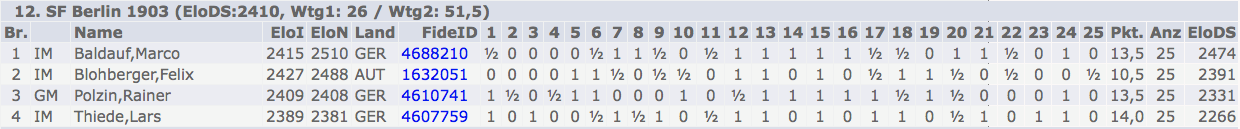

Die Schachfreunde auf Rang 12. Marco Baldauf ok an 1, mit plus zwei, Felix Blohberger sicher nicht ganz zufrieden mit minus vier, Rainer plus zwei, gegen 2331, hat man auch schon besser gesehen, und Lars mit den plus drei gegen 2266 sicher ebenfalls unter Elo- und eigener Erwartung.

Die Schachfreunde auf Rang 12. Marco Baldauf ok an 1, mit plus zwei, Felix Blohberger sicher nicht ganz zufrieden mit minus vier, Rainer plus zwei, gegen 2331, hat man auch schon besser gesehen, und Lars mit den plus drei gegen 2266 sicher ebenfalls unter Elo- und eigener Erwartung.

Der Vollständigkeit halber ein ebensolches Foto von unserer Teamleistung:

Philipp hatte an 1 einen schweren Stand. Viele Partien umkämpft, viele ganz eng, aber oft mit dem besseren Ende für den Gegner. Der Schnitt bei ihm 2471 monströs aber dennoch unterhalb der Elo-Erwartung. Laut meiner Elo-Formel, welche ich in Excel angelegt habe, nach Vorschrift, hätte er 7.41 Punkte erzielen müssen, um nichts zu verlieren, also einen Punkt mehr.

Nun habe ich spaßeshalber mal für alle – nach der von mir aus dem Internet gezogenen Elo-Formel – die Erwartung ausgerechnet, in Prozent und in Punkten. Dabei natürlich die gespielte Partienanzahl berücksichtigt. Philipp und Matthias haben demzufolge leicht underperformed, wir anderen drei overperformed. Somit dürfte man am Ende sagen: Elo hat mal wieder ganz ordentlich funktioniert. Das Team insgesamt sogar leicht mehr erzielt als die zu erwartenden 39.42 Brettpunkte. Wobei hier schon wieder der kleine Fehler bei Elo auftaucht: sind die Unterschiede zu groß, werden die Werte für den Außenseiter untertrieben. Der Favorit bekommt eine zu hohe Erwartung berechnet, welche er nicht erfüllen kann. Davon haben wir in dem starken Feld profitiert.

Nun habe ich spaßeshalber mal für alle – nach der von mir aus dem Internet gezogenen Elo-Formel – die Erwartung ausgerechnet, in Prozent und in Punkten. Dabei natürlich die gespielte Partienanzahl berücksichtigt. Philipp und Matthias haben demzufolge leicht underperformed, wir anderen drei overperformed. Somit dürfte man am Ende sagen: Elo hat mal wieder ganz ordentlich funktioniert. Das Team insgesamt sogar leicht mehr erzielt als die zu erwartenden 39.42 Brettpunkte. Wobei hier schon wieder der kleine Fehler bei Elo auftaucht: sind die Unterschiede zu groß, werden die Werte für den Außenseiter untertrieben. Der Favorit bekommt eine zu hohe Erwartung berechnet, welche er nicht erfüllen kann. Davon haben wir in dem starken Feld profitiert.

Siegerehrung. In Grün auf der Bühne zwei Spieler des Siegers Bad Emstal/Wolfhagen, von denen alle vier an ihren Brettern die Einzelwertung gewannen; vorne sichtbar Vincent Keymer, ganz links, daneben Matthias Blübaum, davor Andreas Heimann und Dmitry Kollars; die Dame mit dem längeren Haar vorne im Bild: Mutter von Vincent Keymer.

Siegerehrung. In Grün auf der Bühne zwei Spieler des Siegers Bad Emstal/Wolfhagen, von denen alle vier an ihren Brettern die Einzelwertung gewannen; vorne sichtbar Vincent Keymer, ganz links, daneben Matthias Blübaum, davor Andreas Heimann und Dmitry Kollars; die Dame mit dem längeren Haar vorne im Bild: Mutter von Vincent Keymer.

Immerhin konnte ich dem Team die kleine Anekdote erzählen: als ich Vincent bei der Deutschen Einzelmeisterschaft in Saarbrücken das erste Mal sah – er damals 10 Jahre alt – analysierte er nach der ersten Runde seine Remispartie mit seinem Gegner. Ich erlaubte mir ein einziges Mal bei der Analyse, einen Zugvorschlag zu machen, mit der Frage, ob dieser nicht ginge? Da erwiderte Vincent: „Nein, eben nicht.“ Und führte direkt eine Variante vor, die den Nachweis erbrachte, dass er recht hatte. Die Talentprobe war somit bestanden….

Abschließend möchte ich nun noch den „Streitfall“ beschreiben, ihn diskutieren und analysieren, natürlich mit dem Versuch, dies so gut es geht und möglichst objektiv, alle Seiten und Gedanken einbeziehend, zu tun, in der Hoffnung natürlich a) auf Aufklärung der Lage und b) damit Anregungen zu geben, wie man allgemein mit dem Sportsgedanken und Fairplay umgehen kann.

Weiterhin möchte ich eine Beobachtung vorausschicken, welche mir gerade in letzter Zeit sehr gute Anhaltspunkte gegeben hat und die durchaus hilfreich war, zugleich jedem zum Nachdenken darüber anregen könnte: je stärker die Spieler, umso seltener die Streitfälle und auch, falls doch mal einer, umso einfacher die Klärung derselben. Böses Blut unter den Topgroßmeistern? Entweder Rarität oder heutzutage eigentlich gar nicht mehr anzutreffen.

Dann wären natürlich noch die allgemeinen Fragen zu stellen: sind die Regeln in sich schlüssig? Neigt man zur Anwendung der existierenden oder würde man lieber, im Einzelfall, seine eigene Auffassung realisiert sehen, hält diese für überlegen, hält sich an eine solche? Dann noch: tritt die richtige Anwendung der existierenden Regeln dem Fairplay Gedanken hier und da entgegen? Das hieße vielleicht: so steht es in den Regeln – mache ich aber nicht. Oder: so steht es in den Regeln, das nutze ich aus? Beides wäre in Ordnung, denn jeder Fall ist einzigartig – so die von mir vertretene Ansicht – und hätte insofern eine Einzelbetrachtung verdient, unabhängig vom niedergeschriebenen Regelwerk. Die Beispiele sind sehr vielfältig und das Thema schon eines meiner Lieblingsthemen. Eine weiterhin vertretene Ansicht lautet jedoch: eine Vielzahl von Paragraphen vermindert NICHT das Potenzial für Streitfälle, eher umgekehrt, bekommt man durch die vielen Paragraphen eine Möglichkeit, auch nicht dem Fairplay Gedanken entsprechendes Verhalten dahinter zu verstecken. Als Beispiel aus dem Fußball: die Einführung der gelben Karte hat aus meiner Sicht dafür gesorgt, dass gewisse Foulspiele als „regelkonform“ angesehen werden. Es gibt Gelb – alles in Ordnung. Ist es aber NICHT. Noch immer war das Einsteigen rüde und einer Verwarnung – wie früher – würdig. Der erhobene Zeigefinger, Unmut der Zuschauer, all dies wären früher die unangenehmen, da moralisch wirksamen Folgen gewesen. Heute ist alles im Rahmen – aufgrund der gelben Karte.

Zu dem aufgetretenen Fall: im Kampf gegen Landau hatte Matthias sich wohl leicht und locker eine Gewinnstellung herausgespielt. Als ich raufschaute – ich hatte gewonnen –, hatte er drei Bauern mehr, jeder noch Dame und Turm dazu, aber sein König war gut geschützt. Nun mussten nur noch die Freibauern in Bewegung gesetzt werden. Die Zeit war allerdings bei beiden etwas knapp. Plötzlich stellte Matthias einen der Bauern ein. Er war schon wichtig, aber der Sieg wohl nicht von diesem abhängig. Dennoch ein kurzer Moment der Irritation, der leichte Schock, der Gegner bot Schach – und er missachtete das Schach, bot stattdessen die Dame zum Tausch.

Dies die Stellung, in welcher das Unglück geschah. Schwarz hatte die Dame davor nach c5 gespielt, dadurch war der Bauer auf h4 en pris, nach Dame schlägt h4 von Weiß hatte er Damentausch angeboten mit Dc5-g5, der Gegner zog die Dame von h4 nach d4, mit Schachgebot. Nun wäre König nach g8 unbedenklich, da das Feld d8 gedeckt wäre. Noch immer ein leichter Sieg für Schwarz? Nun, ein wenig fraglich, nach 1… Kg7-g8 2. Dd4-f2 zum Beispiel. Wie deckt man f7? Hmm, tatsächlich, das Kind ist möglicherweise schon in den Brunnen gefallen. Der einzig angängige Zug ist nun ein Zug mit dem f-Bauern, also 2. … f7-f5 oder 2. … f7-f6, wonach zumindest 3. Df2-a2+ erfolgt, nebst 4. Da2xa7. Von Vorteil keine Rede mehr. Möglich, dass Matthias dies spürte und seine Felle davonschwimmen sah?

Eine mögliche Folge des Schocks oder die Erkenntnis, der Stellung ernsten Schaden zugefügt zu haben. Jedenfalls zog Matthias in dieser Stellung mit Schwarz 1. … Dg5-e3?

Der Gegner reklamierte, dass der schwarze König im Schach stünde. Matthias hielt die Uhr an und wollte einen Schiedsrichter herbeirufen, absolut im Einklang mit den Regeln und den aktuellen Gegebenheiten. Er drehte sich vielleicht tatsächlich in dem Moment vom Brett weg, als der Gegner die schwarze Dame in die Hand nahm und sie nach e5 sowie nach f6 bewegte. Mit dieser Geste deutete er an, dass er sehr wohl die Regeln kannte. Der Zug Dg5-e3 verlor die Partie nicht etwa, weil es ein unmöglicher Zug war, welcher dem Gegner lediglich eine Zeitgutschrift einbrächte, sondern er verlor die Partie, weil nun ein Damenzug die unweigerliche Folge war. Die möglichen Züge, nach e5 oder f6, welche vom Gegner bereits angedeutet waren, hätten die Dame verloren und ein kurzzügiges Matt wäre die unvermeidliche Folge gewesen.

Matthias wollte dennoch den Schiedsrichter dazu anhören. Natürlich in dem Moment recht lautstark die Ansicht vertretend, dass er keineswegs die Dame zu ziehen hätte, nach seinem Regelverständnis. Nun hatte ich bedauerlicherweise die Geste des Gegners gesehen, hätte aber auch sonst der Einwendung eines Schiedsrichters keinerlei Chance eingeräumt, dass dieser ihn nun einen beliebigen anderen Zug ausführen ließe. Also: den Schiedsrichter zu rufen war überflüssig. Die Partie war verloren. Es war ein einziger Fehler, aber so etwas kommt vor. Der Paragraph „ein unmöglicher Zug verliert nicht unmittelbar“ hatte zwar eine kleine Restchance gegenüber früher – die Regeln, nach welchen Matthias jahrzehntelang gespielt hatte und welche sicher mal so, mal so zu seinem Vor- oder Nachteil ausgingen – eingeräumt, aber diese Restchance war, spätestens nach des Gegners Geste, verpufft. Abgesehen eben von dem Umstand, dass man auch, falls der Gegner die Regeln NICHT gekannt hätte, nur einen höchst verwirrten Schiedsrichter hätte finden müssen, welcher dann womöglich falsch entschieden hätte. Oder eben dem herbeigerufenen Schiedsrichter eine falsche Geschichte erzählen, von den Mannschaftskameraden bestätigt? Also in etwa so: „ja, es gab einen illegalen Zug – sonst hätte man Sie ja nicht gerufen –, aber es war kein Damenzug sondern ein Turmzug.“ Daraufhin der irregeführte Schiedsrichter: „Da der Turm das Schach nicht verhindern kann, können Sie einen beliebigen Zug ausführen. Ich stelle kurz die Uhr zurück, dann geht es weiter.“

Natürlich hätte bei einer derartigen Geschichte auch der Gegner und dessen Kameraden ein Wörtchen mitzureden. Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass irgendjemand eine derartige Dreistigkeit probieren würde?

Der Schiedsrichter kam ans Brett. Ihm wurde der Sachverhalt geschildert. Die Lage war eindeutig: Matthias musste einen Damenzug ausführen. Anstatt dies zu tun gab er die Partie auf, natürlich noch immer in gewisser Aufregung und nach kurzer Diskussion.

Die wichtige Komponente dabei war offensichtlich diese, dass ich des Gegners Sicht ihm gegenüber vertreten habe. Das war wohl der eigentliche Stein des Anstoßes. Allerdings habe ich, als der Schiedsrichter am Brett stand, kein Wort gesagt.

Als ich nämlich auf der Rückfahrt dies zur Sprache brachte, natürlich in der Überzeugung, dass sich eine solche Sache leicht aus der Welt schaffen ließe, mit logischen Argumenten, stellte sich genau dieses heraus: ich hätte mich da rauszuhalten. Natürlich gehe ich zunächst davon aus, dass der Leser sich dieser Ansicht anschließt: welchen Vorteil sollte ich daraus ziehen, einem Teamkollegen seine Partie zu verderben? Sollten da Neid oder Missgunst eine Rolle spielen? Dass man sich ein Aufrücken im Team erhoffte, dem eigenen Mitspieler dazu ein schlechteres Ergebnis wünscht? Nein, ich denke, dazu dürfte die Vorgeschichte ausreichen, einen solchen Vorwurf zu entkräften.

Der Kampf um das Recht könnte eine andere Facette sein. Grundsätzlich natürlich das Herangehen „ich kann und ich weiß was besser als du“, was durchaus in der Menschheit seine Relevanz hat und was niemand so unbedingt und dauerhaft von sich weisen sollte. Demnach auch ich selbst nicht, was ich auch nicht tue. Dennoch behaupte ich, auf diesen Fall bezogen, dass ich Matthias einfach diese Aufregung und den Ärger ersparen wollte. Zumal natürlich eine gewisse Verzögerung im Turnierverlauf eintreten würde, die in dieser Lage einfach nur nutz- und sinnlos ist. Es ist ein partieentscheidender Fehler geschehen. Ein Fehler, welcher unmittelbar die Partie kostet. Zugleich den Mannschaftskampf meinetwegen. Nur wäre es auch hier nicht der einzige derartige Fehler, nur weil er mit dieser kleinen Besonderheit ausgestattet ist, dass er in dem Falle irregulär war – und nicht mehr, wie früher und jahrzehntelang üblich so oder so unmittelbar verloren hätte, bei Reklamation, versteht sich, welche jedoch bereits vorgekommen war.

Zur Sinnhaftigkeit der aktuellen Regeln möchte ich auch noch ein paar Worte sagen: allgemein gab es eine ganz ordentliche Menge an Regeländerungen, die nicht allesamt nachvollziehbar sind. Sofern man sich mit einer Regel nicht identifiziert ist es verständlich, dass man sie entweder nicht einmal richtig versteht aber, falls doch, sie gegebenenfalls nicht richtig anwendet. Eine Vielzahl und Häufigkeit von Änderungen, teils die gleiche Regel betreffend, sorgt zugleich dafür, dass man etwas unwillig wird, sich damit weiter zu beschäftigen. „Was die sich da wieder ausgedacht haben? Nein, da komme ich nicht mit.“ Dennoch ist es keine besonders gute Entschuldigung, sich auf Regelunkenntnis zu berufen. Es gibt den einfachen Satz „ignorance in the law is no excuse“ oder, auf deutsch „Unwissen schützt vor Strafe nicht“. Dieser Leitsatz muss so oder so Gültigkeit behalten, das dürfte jedermann einleuchten. Kennt man eine Regel nicht, kann es schwerlich vorteilhafte Folgen haben. Insbesondere, wenn man sich aufgrund der Unkenntnis ereifert. Falls eine Regel schlecht oder falsch oder verbesserungswürdig wäre, man sie, so wie sie ist, nicht tragen kann, so sollte man möglichst schlüssig eine Änderung vorschlagen. Sofern diese für jedermann einleuchtend ist und verständlich sowie umsetzbar, so dürfte sie sich sehr wohl ins Regelwerk aufnehmen lassen.

Die seit gut zwei Jahren (geschätzt) gültige Regel, dass ein unmöglicher Zug nicht unmittelbar verliert, ist keine besonders einsichtige, zugleich eine besonders schwer umsetzbare. Bei den meisten Schnell- oder Blitzturnieren, bei welchen ich derzeit in Berlin teilnehme, wird meist vor dem Turnier angesagt, dass wir weiterhin nach den alten Regeln spielen in Bezug auf unmögliche Züge. Hauptsächlich dürfte dies der kaum handhabbaren Umsetzung geschuldet sein, teils der Verzögerung, welche von der Anwendung ausgelöst würde, vielleicht der allergrößte Teil jedoch der mangelnden Verständlichkeit der Regel geschuldet. Jahrzehntelang war es so, dass ein unmöglicher Zug die Partie verlor. Auf einmal kommt die FIDE, und möchte daran etwas ändern? Der Gedanke selbst wohl löblich. Immerhin würde man die rein schachliche Komponente des Spiels damit weiter erhöhen. Dennoch denke ich, dass die Regelkommissionen ein Eigentor erzielt haben. Man wird an diese Regel noch einmal heranmüssen. Es funktioniert so einfach nicht.

Dazu habe ich natürlich reichlich Beobachtungen gemacht. Als die Probleme erstmals auftauchten – eben nach der Änderung –, gab es anfangs keinen, welcher die elektronische Uhr überhaupt zurückstellen konnte. Falls man die Regel erhalten wollte: Hauptaugenmerk bei der Schiedsrichterausbildung müsste auf Uhrenbedienung gerichtet sein. Das erscheint etwas lächerlich, aber fast unumgänglich.

Eine weitere Beobachtung: fast immer, wenn so ein Zug vorkam und ich in der Beobachterrolle war, kam es NICHT zur Uhrverstellung. Entweder, weil es keiner konnte oder weil beide so im Spielfluss waren, dass sie sich nicht von so einer Nichtigkeit herausreißen lassen wollten. Das heißt: derjenige, der eigentlich einen Vorteil hätte einfordern können, hat darauf verzichtet. Man wurde sich schnell einig: verliert nicht, es geht weiter. Mehr Zeit brauche ich nicht oder „dafür haben wir keine Zeit“. Allerdings war die danach zu beobachtende Folge die: derjenige, welcher den illegalen Zug gemacht hatte, hat meist den Faden verloren und ist rasch eingegangen. Zum Teil auch deshalb, weil er vorher schon schlecht stand. Denn eines ist schon auffällig: solche Fehler macht man fast immer dann, wenn schon irgendwas anderes vorher schiefgelaufen ist, man die Partie nicht im Griff hat.

Einen ganz kuriosen Fall erlebte ich einmal beim Havelcup in Spandau: ein Spieler machte einen illegalen Zug. Der Schiedsrichter wurde herbeigerufen, die Uhr verstellt oder auch nicht – das ist nicht relevant und die Schiedsrichter hatten zumindest anfangs so oder so Probleme mit der Regel –, die Partie sollte weitergehen mit einem regulären Zug. Der Spieler, der den illegalen Zug gemacht hatte, machte einen beliebigen, das Schach abwendenden, Zug. Dieser Zug hätte die Partie unmittelbar verloren. Der Gegner oder der Schiedsrichter bemerkten jedoch – und reklamierten womöglich, ohne die Sachlage richtig einzuschätzen zu können –, dass dieser Zug nicht den Regeln entsprach, denn, anstatt den Partiezug hätte er den Springer ziehen müssen, welchen er angefasst hatte und eben illegal abgesetzt hatte. Der Springer KONNTE nämlich in dem Falle auch – wie bei Matthias die Dame – das Schachgebot unterbrechen, indem er dazwischen zog. Kurios an dem Fall jedoch: der Springerzug war der beste Zug in der Stellung, urplötzlich war die Partie gewonnen für den ursprünglichen Sünder. Falls ich es richtig in Erinnerung habe, hat der Gegner die Regelfeinheit gemerkt, der noch immer am Brett stehende Schiedsrichter hatte das noch nicht gemerkt, konnte aber nur bestätigen. Insofern hat der Gegner also, anstatt entweder durch illegalen Zug zu gewinnen oder durch den nachfolgend ausgeführten, den illegalen Zug ersetzenden Zug, einen einfachen Gewinn, den Gegner zum Siegen gezwungen. „Nein, tut mir leid, das ist nicht regelgerecht. Du musst den Springer ziehen, auch wenn ich dadurch die Partie verliere.“

Genauso wäre es hier auch möglich gewesen. Man müsste in der Diagrammstellung nur die Dame nach c3 stellen.

Nun hätte Matthias beispielsweise mit dem Turm auf g2 geschlagen. Der Gegner reklamiert „Ihr König steht im Schach!“. Darauf zieht er beispielsweise, leicht verwirrt und irritiert, den König von g7 nach g8. Nun bemerkt der Schiedsrichter, der ans Brett gerufen war zwecks Uhrverstellung, dass dieser Zug nicht den Regeln entspräche. Er MÜSSE das Schach mit dem Turm abwenden. Also einzig möglich: 1. …. Tg3xc3. Der Schiedsrichter bestimmt den Sieger. Er zwingt ihn, den Gewinnzug auszuführen.

Nun hätte Matthias beispielsweise mit dem Turm auf g2 geschlagen. Der Gegner reklamiert „Ihr König steht im Schach!“. Darauf zieht er beispielsweise, leicht verwirrt und irritiert, den König von g7 nach g8. Nun bemerkt der Schiedsrichter, der ans Brett gerufen war zwecks Uhrverstellung, dass dieser Zug nicht den Regeln entspräche. Er MÜSSE das Schach mit dem Turm abwenden. Also einzig möglich: 1. …. Tg3xc3. Der Schiedsrichter bestimmt den Sieger. Er zwingt ihn, den Gewinnzug auszuführen.

Dies wäre offensichtlich ein weiterer Punkt, die Regel in Frage zu stellen. Neben den zuvor genannten. Allerdings wäre an dieser Stelle zumindest anzumerken, dass die „berührt – geführt“ Regel Gültigkeit behalten MUSS, sofern man die Regel „unmöglicher Zug verliert nicht“ aufrechterhalten möchte. Denn: falls man nach einem unmöglichen Zug einen BELIEBIGEN Zug machen dürfte – dies die Behauptung von Matthias, wie er die Regel verstanden hatte — , so könnte man JEDEN Fehlzug korrigieren. Der Trick wäre der: man merkt, dass ein Zug unvorteilhaft ist, bei der Ausführung. Also man fasst den Turm an, merkt aber in dem Moment, dass die Dame angegriffen ist. Nun würde man gerne die Dame retten. Also zieht man den Turm auf ein Feld, auf welches er gar nicht gelangen kann, laut Regel. Also beispielsweise steht der Turm auf c8, man wollte ursprünglich Tc8-c2 ziehen, merkt aber, dass jeder Zug mit dem Turm die Dame verliert, stellt ihn folglich einfach von c8 nach d1, wo die gegnerische Dame steht – man muss schon einen absurden, möglichst empfindlich schmerzhaften Zug finden, damit der Gegner reklamiert, reklamieren muss. Der Gegner reklamiert tatsächlich „unmöglicher Zug“, weil er die Stellung sonst nicht retten kann. Nun kann man die Dame ziehen. Alles geritzt. Dieses Verhalten könnte man zwar nur ein einziges Mal pro Partie einsetzen, aber immerhin, man könnte schon den einen oder anderen Partieverlust vermeiden.

Die Diskussion im Auto ging abwechselnd um die Regeln, um die Darstellung der Szene und um das allgemeine Verhalten von Mannschaftskameraden untereinander. Dies gab natürlich sämtlichen Gesprächsbeteiligten jederzeit die Gelegenheit, die Ebene zu wechseln. Ein sehr beliebtes Argument in dem Zusammenhang lautet dann oftmals: „Darum geht es ja gar nicht.“ Dieses Argument ist immer dann einzusetzen, wenn man eine gestellte Frage nur mit „Ja“ beantworten könnte, aber, um dieses nicht auszusprechen, sagt, dass es darum gar nicht ginge. Meine Intervention wäre so oder so unangebracht. So etwas tut man nicht. Schweigen wäre die Alternative.

Zu jener wäre zu sagen: sofern dieses Schweigen darauf ausgerichtet sein sollte, einen möglichen Betrug, einen ergaunerten Punkt, einen Teamerfolg zu decken, so wäre ich dafür der ungeeignete Ansprechpartner. Ich wäre NICHT bereit, ein Fehlverhalten meines Mannschaftskameraden zu decken. Falls ich befragt würde, würde ich auch nicht von einem möglicherweise zugestandenen Recht zum Schweigen Gebrauch machen. „Ich weiß nicht genau, was passiert ist“ wäre nicht die zu erwartende Antwort. Aus meiner Sicht hat dieses Verhalten mir sogar schon vor Gericht mehr genützt als geschadet. Ich sage die Dinge immer genau so, wie ich sie erinnere, wie ich sie wahrgenommen habe, ungeachtet der Folgen, welche im Einzelfall nachteilig sein könnten, aber dann auf keinen Fall langfristig. Wobei ich sehr wohl einräume, dass ich fest von „individueller Wahrnehmung“ überzeugt bin. Es gibt also Sachverhalte – von vielen auch von mir so ungeliebt als „Fakten“ bezeichnet — , über welche man keineswegs Einigkeit erzielen kann, aber genauso wenig keiner der beiden eindeutig im Recht wäre. „Genau so war es“ ist eine Illusion. „Genau so habe ich es erlebt“ ist vielleicht der erwähnenswerte Teil der Realität. Nur hat derjenige dieses Erleben in Worte gekleidet, welche vom Empfänger der Botschaft zu entkleiden wären. Bei dieser Rückübersetzung (in Worte fassen: Abstraktion; die Worte deuten: Konkretisierung) können sich beliebig viele Fehler einschleichen. Abgesehen davon, dass man sich teilweise eine Erinnerung einredet und durch wiederholte Darstellung derselben diese Darstellung mit der Erinnerung den Platz tauscht.

Ein gutes Beispiel hierfür wären Kindheitserinnerungen. Meine Beobachtung hat in der Summe ergeben – sowohl eigene Erfahrungen als auch Fremderfahrungen einbeziehend –, dass viele der Erinnerungen sich zusammensetzen aus gehörten Erzählungen und den tatsächlichen Erinnerungen. Also: man hat so oft gehört, dass man mit zwei Jahren das Wort „Zweckoptimismus“ aussprechen konnte, dass man irgendwann tatsächlich meint, sich erinnern zu können.

Insofern ist sogar bei der Darstellung der Abfolge der Ereignisse nicht nur eine eigene Täuschung möglich, sondern auch die unterschiedliche Wahrnehmung, aber auch die mögliche Zusammensetzung von Erinnerung, gehörter und selbst getätigter Erzählung, was dann einen kaum noch zu entschlüsselnden „Wahrheitsbrei“ ergibt, der am Ende alles ins Wanken bringt. Was hat sich denn nun tatsächlich abgespielt, wer hat was zu welchem Zeitpunkt gesagt, wie war die Abfolge? Hierüber ließ sich allmählich keinerlei Einigkeit mehr erzielen.

Matthias befand sich, nach eigenen Worten, in der Diskussion mit seinem Gegner, wie denn nun fortzufahren wäre, während ich ihn eindringlich darauf hingewiesen hätte, dass er einen Damenzug einfordern solle, zwecks Partiegewinns. Nur: falls ich tatsächlich diese Unverfrorenheit aufgebracht hätte: ich würde es nicht einmal allzu sehr bereuen, vermutlich gar nicht. Es gab kein Entrinnen, der Punkt war futsch. Ob nun mit Nervenverlust oder ohne: es gab keine Chance. Schiedsrichter rufen – oder besser sein lassen. Dem Gegner oder dem Mannschaftskameraden vertrauen, die Regeln aneignen oder es sein lassen, der Logik folgen, für dieses Mal gab es einen Fehlzug – und einen Partieverlust. War nicht der einzige derartige, war nicht der schlimmste derartige, so was kommt vor.

Zum Abschluss möchte ich darauf aufmerksam machen, dass nach einer kurzen Pause, bei einer Rast, das Gesprächsthema im Auto gewechselt wurde und das, vom Gefühl her, eher der Zusammenhalt gewachsen ist. Also keineswegs eine Art von Zerwürfnis, welches von Dauer sein könnte?! Davon ist keinesfalls auszugehen.

Ich würde sagen: zum nächsten Mannschaftsblitzturnier treten wir in ähnlicher oder gar gleicher Besetzung an?

Vielen Dank an Dirk für den wirklich ausführlichen Bericht. Da ich gestern aus Willingen von der Deutschen Jugendmeisterschaft zurückgekommen bin (fast 8 Stunden Fahrt mit über zwei Stunden Verspätung) und eine Menge Arbeit wartet, kann ich ihn leider nur als Fortsetzungsroman lesen. Der Anfang ist jedenfalls schon vielversprechend.

Die Bilder kommen morgen noch dazu.

Ach so, ich lese gerade, dass die Bilder noch kommen sollen? Ich denke, dass man den Bericht so nur sehr schwerlich — falls überhaupt — lesen kann. Selbst mit Bildern werden sich nicht so viele finden…?

Der Bericht ist super ! (Nur die beiden Diagramme sind vertauscht)

Viele Grüße aus Greifswald, Richard

Danke Richard, nun nicht mehr!